„Warum schreiben Sie über die Leipziger Straße?“, fragt Derman Tatar. „Weil Sie glauben, die Leipziger, das hier, ist ein Ghetto, das Ghetto von Afferde?“ „Vielleicht.“ „Das stimmt nicht, ist es nicht.“ Derman Tatar ist 14, aufgeschlossen und neugierig. Er wohnt in der Leipziger Straße. Hier wächst er auf.

Die Straße südöstlich von Hameln am westlichen Ende von Afferde, die dort vom Ortseingang an der Kreisstraße 13 nach 870 Metern auf die Afferder Straße nach Hastenbeck trifft, hat in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Mal waren es randalierende Jugendliche, die Gullydeckel hochhoben, Hecken anzündeten und gerade Aufgebautes wieder niederrissen. Als im Mai 2014 erneut ein Mann (20) grundlos geschlagen und getreten worden war, weckte das Erinnerungen an den Fall Andreas H. (54) aus dem Jahr 2012. Damals, am Nachmittag des 25. Mai, hatten Jugendliche den Frührentner auf dem Spielplatz Für die einen ist sie Hoffnung, für die anderen die Hölle, für viele ist sie Heimat: Die Leipziger Straße in Afferde der angrenzenden Gartenkolonie attackiert, ihm mehrere Schädelbrüche zugefügt. Seit einiger Zeit ist es stiller geworden um die Straße, in der Arbeiter und deren Kinder, Ausländer und Deutsche mit Migrationshintergrund und ohne, in Hoch- und Blockhäusern mit Besitzern von Einfamilienhäusern und zwischen geschnittenen Buchsbaumhecken und gemähten Rasenflächen leben.

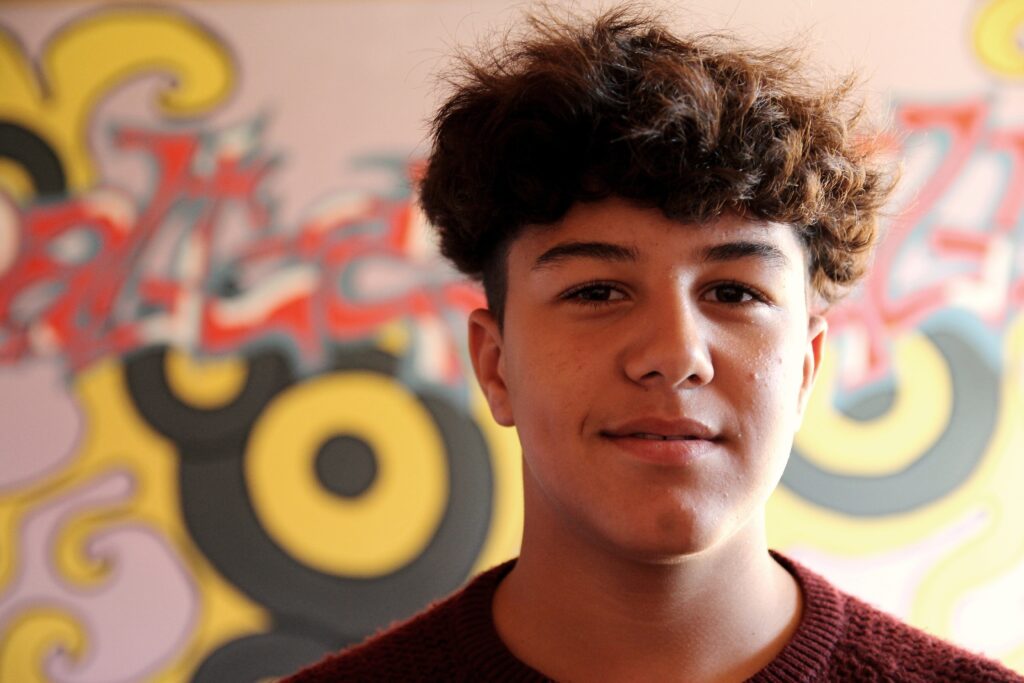

Derman Tatar kommt oft hierher. In die Leipziger Straße 14, den Stadtteiltreff „Die Haltestelle“. Er geht in die neunte Klasse der IGS Hameln, hat eine ältere Schwester, „die macht grad ihr Abi“, zwei kleine Schwestern und einen Bruder. Derman ist türkisch, aber er weiß, dass das eigentlich nicht stimmt, denn er ist hier geboren, also Deutscher. „Jeder kennt jeden, jeder hilft jedem, alle halten zusammen“, so sieht er die Sache in der Leipziger Straße. Derman ist höflich und interessiert für sein Alter. Über den Stress, den es hier von Zeit zu Zeit gegeben hat, sagt Derman: „Die Anführer sind in den Knast gekommen. Einer ist jetzt wieder raus. Die sind ruhiger geworden. Die packen jetzt ihr Leben an. Die merken, dass das kein Spiel ist.“

Sein albanischer Freund Rexha Albion, 12 Jahre alt, pflichtet ihm bei: „Es ist nichts so, wie es die Zeitung schreibt. Manche hatten voll Angst hierherzukommen.“ Er weiß nicht, warum. Es ist ganz normal hier in der Straße, sagt Rexha. „Nee, nicht ganz normal. Besser als andere“, sagt die Stimme des Mannes, der sich im Hintergrund hält. Juri Sokolski vom Caritasverband bringt den Jungen und Mädchen hier vieles bei. Wie man respektvoll miteinander umgeht und wie wichtig es ist, Interesse an seiner Umwelt zu zeigen. „Man soll nicht vergessen, dass hier auch schöne Sachen gemacht werden.“

Farbenfroh wie im Garten

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenManfred Sandmann mag das Miteinander im Kleingärtnerverein, dessen Schrebergärten am östlichen Ende die Leipziger Straße säumen. „Die Menschen hier sind ganz passabel“, meint Sandmann. „Man kommt gut miteinander aus.“ Der 70-Jährige gehört seit 17 Jahren zur Leipziger. Mit seiner Frau Regina lebt er in einer der ehemaligen Wohnungen, die einst für die Mitarbeiter des BHWs gebaut wurden.

Natürlich spüre auch er gewisse Migrationsspannungen zwischen den unterschiedlichen Bewohnern der Straße. Sandmann erklärt, „wir haben pauschal Türken, Russen, Polen und auch ein paar Deutsche“, aber man arbeite daran, dass sich alle gut verstehen. Dabei sei die Leipziger Straße auf einem guten Weg.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenBrennpunkt mit Aussicht auf Besserung

„Was Migrant ist in Afferde, wohnt in der Leipziger.“ Waltraut Mehring war über 20 Jahre die Frau an der Front in Afferde: Ortsbürgermeistern seit 1991. Den Auszug der Briten aus den vielen roten Backsteinhäusern hat sie miterlebt und weiß um die Völkervielfalt, die ihrer Straße noch heute ein Gesicht gibt – und nicht selten für Spannungen sorgt. „Klein Manhattan hier, aber es ist besser geworden“, sagt Mehring. 1979 zog sie mit Kind und Kegel in dem großen Einfamilienhaus mit acht Zimmern ein, das vor dem Hochhaus nebenan doch ein bisschen unwirklich steht und wie ein Schuhkarton wirkt.

Seit 2005 hat sie „arge Probleme mit Jugendlichen gehabt, die haben ganz schön Randale gemacht hier“. Damals wurde Mehring auch beim Jugendhilfeausschuss des Landkreises vorstellig und wandte sich an die Zeitung, was nicht alle in Afferde richtig fanden. Sie würde den Ort stigmatisieren, hatten ihr Bürger vorgeworfen. Aber richtig war es, findet Mehring, denn das ging nicht. Die Situation habe sich ein bisschen geregelt. Heute ist es weniger arg: „Das sind Jugendliche. Die machen mal Krach, die lachen ja auch mal laut und die kotzen auch in die Bushaltestelle, wie jetzt geschehen.“ Und dann melden sich die Leute noch heute bei ihr. „Das läuft ja alles bei mir dann auf, obwohl ich ja vier Jahre schon kein Bürgermeister mehr bin. Ja, geh man zu Frau Mehring, die regelt das denn schon.“

Die Geschichte der Straße

Die Geschichte der Leipziger Straße beginnt mit dem lang geplanten Baugebiet „Süd-West“. 1973 wurde der vom Afferder Gemeinderat in Angriff genommene Bauplan von der Stadt fortgeführt. Der Plan war, dass sowohl Hoch- als auch Einfamilienhäuser für über 2000 Menschen entstehen sollten. In diesem Jahr erhielt auch die Leipziger Straße ihren Namen. Das 38 Meter große Hochhaus von 1974 – noch heute eine Art Wahrzeichen der Straße – sollte den Mitarbeitern des BHW dienen. Die roten Wohnblocks und Einfamilienhäuser sollten die Briten beherbergen.

Nachgezählt

- 798 Anwohner

- Davon sind 409 Frauen und 389 Männer

- 26 Hunde

- 32 Gewerbe

- 870 Meter lang

- Hausnummern von 1 bis 58

- 1 Jugendtreff „Die Haltestelle“